7月14日至24日,在河南省第九届普通高等学校“出彩中原”大学生社会实践活动中,我校八名学子分别奔赴河南农业大学与许昌学院,参加“青春担当与乡村振兴”“践行农耕 读懂中国”两大主题实践,贡献青春智慧,服务乡村振兴,触摸劳动根脉,体悟农耕文明,展现了郑航大学生的良好风貌。

河南农大篇:青春筑梦,服务乡村振兴

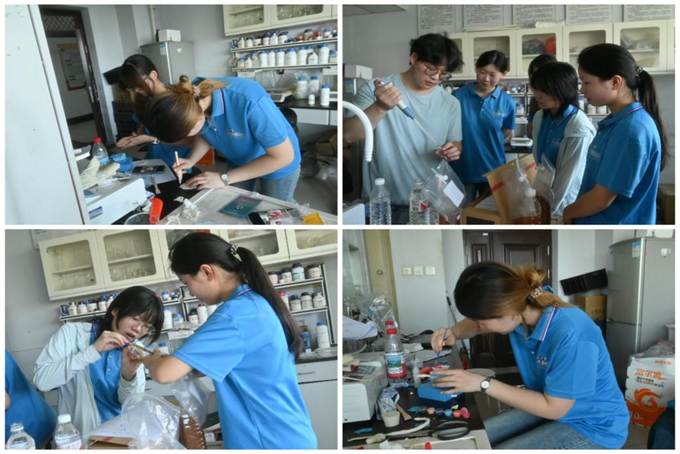

【秸尽所能,点“废”成金】实验室里仪器跃动,田间采样袋满载探究。信息管理学院的马思佳和计算机学院的李秋美加入“秸尽所能”团队,钻研秸秆生物制氢工艺。当“秸秆—氢气—肥料”循环模型从蓝图落地,他们亲历科技赋能,见证田间废弃物变身清洁能源“宝藏”。

【代码下乡,智赋农产】键盘声应和田间虫鸣,商学院的樊嘉彤带着AI“工具箱”扎根乡土,从设计农产品IP到手把手传授智能种植,一行行代码化为提升价值的“点金术”,为传统农业注入科技新活力。

【创意课堂,守护春苗】郑州杲村的教室里笑声不断。外国语学院的刘巧珍化身“孩子王”精心设计创意课堂,让知识在动手实践和团队游戏中鲜活起来。孩子们绽放的笑脸,是对他们付出的最好回馈,也让他们读懂教育振兴乡村的深意。

【实践淬炼,成长印记】实践征程中,信息管理学院马思佳同学在开班仪式上作为学员代表铿锵发声,传递青春担当;随后的破冰活动迅速拉近了彼此距离。从双向选择精准匹配实践团队,到为期四天的沉浸式攻坚克难;从校史馆中深刻体悟“明德自强,求是力行”的精神底蕴,到结业仪式上的圆满收官,行程紧凑而收获满满。

许昌学院篇:触摸农脉,体悟千年文明

这片承载着厚重农耕文明的中原大地上,艺术与设计学院李梦洋、航空宇航学院王怡欣、南乌拉尔学院刘付莹、艺术与设计学院刘强在许昌学院开启了一段溯源、体验、感悟的深度旅程。

【溯源农耕根脉】走进农博馆,古朴的农具不再是冰冷的展品,而是跃动着先民顺应天时智慧的生命符号,队员们仿佛穿越时光,触摸到中华农耕文明的悠远根系。

【体验非遗匠心】指尖在红纸间游走,刻下美好祝福(剪纸);墨香与朱砂交融,对话古老匠心(木板拓印)。这些沉浸式体验,让队员们深切感受到乡土非遗所承载的炽热情感与对丰饶生活的世代祈愿。

【躬身稼穑艰辛】“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。当队员们真正走进田间地头,挥动农具体验耕耘,汗水滴入沃土的瞬间,“粒粒皆辛苦”的分量从未如此具象,面朝黄土背朝天的劳动者形象在心中愈发伟岸。

【探访古村新生】移步袁桥古村,历史脉动与当代活力在此交融。亲手打制土坯的艰辛,让队员们感知了传统建造的厚重;色彩浓烈、性格张扬的戏剧脸谱,则震撼于乡土非遗的精魂力量。

【见证产业蝶变】探访卓宇蜂业彻底颠覆了认知——小小蜜蜂竟是生态守护神与农业“隐形功臣”,其从单一产业向观光、科普、蜂疗等多元领域的拓展,生动诠释了“生态优先、绿色发展”的乡村振兴新路径。

【品味药食匠心】动手参与古法粉条制作、炮制山楂丸,舌尖领略“药食同源”的古老智慧,指尖传递的是对品质极致追求的朴素匠心。

【非遗展演】鼓锣震天响,彩衣舞翩跹。在许院社区和建安区许东村,队员们沉浸式观赏了舞龙、旱船、秧歌等激情澎湃的社火表演。那震天的鼓点、飞扬的彩绸、老艺人饱经风霜却神采奕奕的面庞,生动展现着深植乡土的磅礴生命力与代代相传的文化仪式感,点燃了队员们心中强烈的文化认同。

青春共鸣:知行合一,共担时代复兴

虽然实践主题与内容不同,但实践队员们在“出彩中原”的旗帜下,形成了强烈的青春共鸣:

【深化认知】书本上的农耕文明、乡村振兴、非遗传承等概念,在实践中变得鲜活立体。队员们亲身感知国情省情民情,深刻理解了脚下这片土地的历史性变革与深厚底蕴。

【锤炼本领】这是一次“行走的思政课”和“能力的练兵场”。沟通协调、团队协作、分析解决问题等能力在实践中得到淬炼,将专业知识应用于解决实际问题的意识显著增强。

【升华情怀】对农业、农村、农民的情感更加深厚,对中华优秀传统文化的认同与自信更加坚定。那份对先民的敬畏与对当下劳动者的共情,已深深烙印于心,厚植了家国情怀。

【明确担当】队员们深刻认识到新时代青年“生逢其时,重任在肩”。正如刘强同学在结课时的感言:“读懂中国”必须用脚步丈量,用双手体验,用劳动实践。只有双脚沾满泥土,心中才能沉淀真情。我们将带着实践中的深刻认识,更积极地钻研专业知识,思考如何学以致用;更主动地投身社会实践,在服务奉献中增长才干。

(文字供稿马思佳、李梦洋,图片来自实践队员及河南农业大学和许昌学院的官方推送)