扶贫先扶志、扶贫必扶智是习近平总书记一贯的扶贫思想。自扶贫工作开展以来,全国各地在扶贫工作实践中认识到,文化扶贫在扶贫中起着重要作用,特别是在开展精准脱贫以来,文化扶贫、文化脱贫,取得了明显成效。2020 年是我国全面建成小康社会目标实现之年,是全面完成脱贫任务,打赢脱贫攻坚战收官之年。

在这个关键时刻,经济学院组建了“郑航星火传承队”,为脱贫攻坚助力。团队成员以文化建设助力脱贫攻坚为主题,紧紧围绕精准脱贫这个主题,分别在各自家乡展开文化扶贫调研活动。通过线上线下宣传、走访当地文化遗址、走进贫困村区实地考察等形式,加强精神层面帮扶,激发贫困人口内生动力,增强他们脱贫致富奔小康的意志和信心。团队成员用切身行动将理论知识和社会实践相结合,助力打赢乡镇脱贫攻坚战。

为了让群众更好的了解活动宗旨,“郑航星火传承队”做了充分的宣传准备工作,制作了宣传页、创建了“ZUA三下乡星火服务队”公众号等。接着,结合当地实际情况,因地适宜采取措施,进行文化扶贫建设调查及宣传活动。

杨荣田来到她的家乡方城,古称裕州,历史悠久、文化底蕴丰厚。西汉著名外交家、丝绸之路开拓者博望侯张骞等历史文化名人故里。2019年5月9日,经省级专项评估检查,达到脱贫摘帽标准,正式退出贫困县序列。2020年7月29日,入选2019年重新确认国家卫生乡镇(县城)名单。

这位队员从张骞文化、烩面文化、牧业文化方面展开了调查。首先来到张骞广场,进行三下乡文化扶贫活动宣传。传扬张骞文化,让更多人知晓张骞精神,呼吁贫困家庭在张骞广场做些小买卖,挣点钱,补贴家用,早日脱贫。接着来到了方城的特色文化小吃饭店,了解方程烩面文化特色。以此为契机帮助贫困家庭,借助当地美食文化,走出家门,增加经济收入。最后走访了贫困家庭。首先来到村委会了解贫困户实况,然后走进贫困家庭实地考察。在国家政策的惠及下,他们开始放牧羊群,从单养到群养,这不仅使牧业文化得到了传承,而且增加了他们的家庭收入,为脱贫助力。

在疫情大背景下,“地摊经济”应运而生,地摊经济不仅可以帮助一些收入低的家庭改善生活,也可以促进一个城市的经济发展,带动穷人以及农民的贸易圈,促进整个城市的发展。8月6日金融工程王新新家乡西华县营镇网红夜市火了,于是她前往此地调查地摊文化对脱贫攻坚的影响。

其中采访了一位卖烤面筋的阿姨,了解到她之前是在家务农的,因提供了这样一个摆摊平台,决定试着学点手艺,做一些小本生意,几个月来,收入得到了明显的提高,阿姨说“有技能,才能脱贫啊”。

通过调查,感受到地摊文化是城市文化的一个缩影,地摊经济的兴起不仅可以推动经济的复苏发展,而且能够快速弥补疫情造成的损失,成功打开就业扶贫的一扇门,激活脱贫新动能。

金融学王菲的家乡辉县市是一座底蕴深厚的历史文化名城,文物古迹众多,现有百泉、白云寺、孟庄遗址、共城遗址、赵长城遗址等名胜古迹,带动了境内旅游业的同时,拉动了当地经济。

其中辉县的文昌阁是河南省第五批文物保护单位。通过走访文昌阁文化遗址,对当地居民进行宣传采访,了解到辉县市2019年11月在文昌阁广场举办过扶贫产品展销对接会,销售额达130余万元。一笔笔交易额背后是贫困户收入的提高,是对农产品消费市场的推进,更是广大群众对脱贫攻坚工作的支持。

通过举办扶贫产品展销会,爱心企业、爱心人士走进山区购买土特产等形式,助力贫困乡村绿色、优质、特色产品产销对接,不仅拉动了旅游消费,而且激活了扶贫的内在活力,帮助贫困村民走上了脱贫致富的道路。

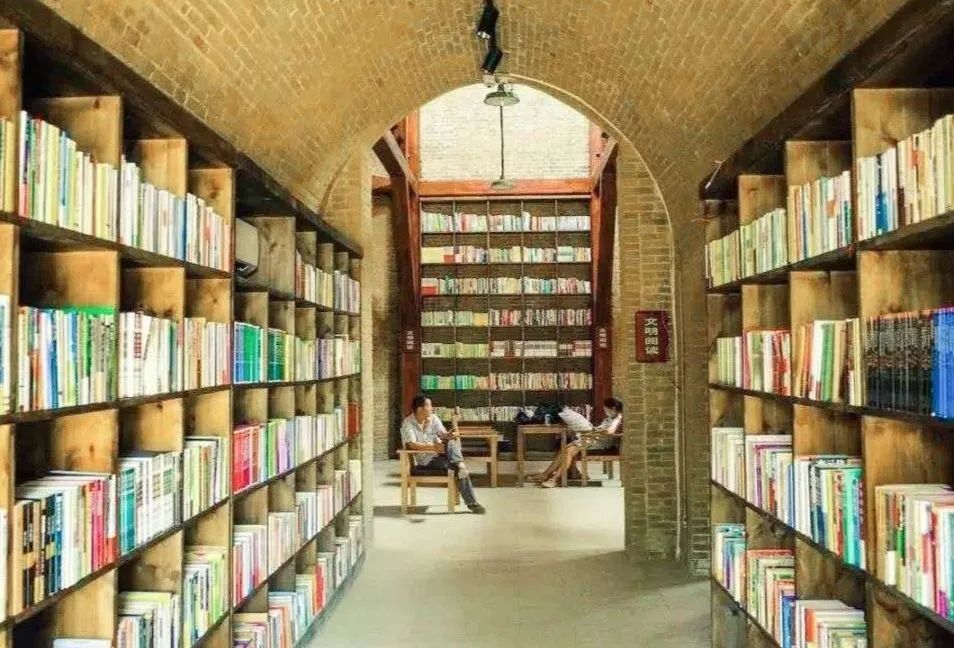

莫沟村位于金融学刘媛媛的家乡河南省焦作市孟州市西虢镇,莫沟村有上、中、下三个层次,其中间层修复传统窑洞,建成全国最大的窑洞村级图书馆老苗书馆,24小时对外开放。

金融学刘媛媛走进老苗书屋进行实地考察。苗馆长介绍了书馆的基本情况“老苗书馆是24小时开放,村民可以把书直接拿回家,还可以把家里的书拿来换着看,整个书馆藏书5万多本,其中很多都是党员干部和志愿者捐来的。”图书馆成了村民常来常往的地方。现在村里打牌打麻将的少了,村民不是忙着招呼游客,就是来图书馆坐坐。”村长说道。

老苗书屋成为当地贫困群众脱贫致富必不可缺的“加油站”。农民可以依托老苗书屋自学惠农政策、种养殖技术等专业知识,这增强了种养殖业发展的科学性和可持续性。

历史悠久的虞城县是金融学申委莉的家乡,这里自古人才辈出,有最早发明汤药的伊尹,巾帼英雄花木兰等等。这位队员走访了木兰文化遗址木兰祠之后,在城郊乡余庄了解到早在两年前,培训城郊乡余庄村就有近百名贫困妇女从事手工织布,人均年收入达2.4万元,实现一人就业全家脱贫的目标。

之后,来到伊尹祠,邀请当地文化传承者介绍伊尹文化,了解到,伊尹开创了“药食同源”的先河。5月13日,当地市人大代表李福文指出,要打造火文化、伊尹餐饮文化名片,助推商丘旅游经济发展。他建议,举办“全国伊尹烹饪大赛”,交流厨艺,促进商丘餐饮、旅游、本土的餐饮企业连锁发展,从而带动商丘的特色农业发展。抓住文化特色,为虞城县脱贫攻坚助力。

最后,来到贫困村李苟庄村鸭养殖区考察,了解到,李苟庄村过去以小麦、玉米种植为主,经济效益低。几经考察,该村决定引进鸭群养殖和绿化苗木种植两大项目,通过规模化养殖、种植,外加深加工,用公司+农户模式带动村民增收致富。如今靠着给养鸭大棚上料、拾蛋,村里年迈体弱的贫困户,每月每人可增收约2000元。扶贫先扶智,致富靠自己。

家喻户晓的木兰文化,名垂千史的伊尹文化,世世代代的农耕养殖文化,都成为扶贫中的关键因素,为脱贫攻坚助力。

方城的张骞、烩面、牧业文化,西华县的“地摊文化”,辉县的文昌阁文化,莫沟村的老苗书屋文化,虞城县的木兰、伊尹、农耕养殖文化,风采各异的地域特色文化从方方面面推动了文化建设,带动了当地经济发展,助推了脱贫攻坚进程,展现了文化扶贫的魅力,坚定了文化建设助力脱贫攻坚的信心。